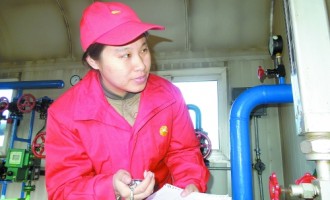

通讯员(王志丽 董文忠)脱下及膝的雨鞋,卸下厚实的防尘面具,露出来煤粉与汗水画就的大花脸,只有摘下安全帽后三千秀发飞泻时,才看出她的女儿身。她,就是天津石化热电部燃料车间的党支部书记刘丽华。

“你是说书记妹妹,好啊,如果你这篇文章写两千字,那就写两千个‘好’吧。”到底是怎样一位书记,让一群四、五十岁的大男人们在说起她的时候从心底开出花儿来。

让时间回溯到2011年4月2日。

那一天,天津石化热电部燃料车间的职工们迎来了自车间成立22年以来的第一位女干部。

“一个女书记,不太合适吧?从科室里出来的,还不就是个坐办公室的,在我们这样的车间能行吗?”车间里的老师傅们心里泛起了嘀咕。

燃料车间主要负责接卸、输送燃料,天上、地下纵横千米的皮带,耸立于半空的卸煤机,煤场与焦棚里堆积如山的煤炭和石油焦。艰苦的条件,恶劣的工作环境,无不向外界传递着一个信息——这里的天空不属于女人。

那一天,刘丽华走进了“燃料”。

“不知道,这里的办公室是这样的,‘白’墙上凡是能挂住尘埃的地方,全部都是煤色,踢脚线几乎没有了本来的漆色,暴露出灰色的墙粉,与破损的、永远也不会扫净的煤色水泥地面相接。窄窄的门,将我的办公桌拒之了门外,无奈,只得暂时凑合上一任书记因搬入时被拆得破碎不堪、搬出去已毫无意义的旧桌子……坐在小屋,心里就像这间背阴的屋子一样,暗淡无光。”在那天的日记里,记载了她到燃料的初感受。尽管到燃料车间之前她做足了思想准备,但眼前的一切还是让刘丽华黯然神伤。

这种感伤,只停留了一宿。

第二天,当刘丽华看到从生产现场归来的职工们,她的心被深深打动了。“从现场归来的人们,没了本来的模样,脸上、衣服上都成了煤色,但笑容中却充满了朴实。这里的人们,年纪大些的已经干了一辈子,稍稍年轻些的还将要在这里干上一辈子。”那一刻,她暗下决心为了这群朴实的人们干出个样子来。

然而,要让老燃料焕发出新生机谈何容易。燃料车间成立于1989年,当时的职工多是面向社会招工。这些年,由于工作环境差、工资低,很少再有人愿意到燃料车间工作。85名职工中,40岁以上的有70个,年龄结构老化,文化水平偏低。多年的积习,职工们心里的那股精气神儿早就淡了。

“那天晚上,我在煤场干活,当时风很大,看到全副武装的书记从被风卷起的粉尘中走来,看着她爬上10多米高的斗轮堆取料机,看着她从一个巡检点走向另一个巡检点,看着她的脸上、衣服上跟我们同样沾满了煤粉。”这个场景,定格在老班长李学广的脑海里。一个从科室里走出来的女书记,一个搞政工的干部,在用自己的行动融进这个团体。

“鲜花曾告诉我你怎样走过……”在《同一首歌》的音乐声中,大屏幕上反复播放着一组老照片,镜头里是一群年轻人热火朝天的场面,镜头外当年的青涩小伙儿已霜染两鬓,在一片片惊呼声中大家一起感受着个人和车间的巨变。这是刘丽华精心策划的春节联欢会,她多方搜集燃料车间的老照片,整理成“燃料大事记”,以此来记录一个车间的成长,唤醒深藏在职工内心的那份最柔美的记忆。联欢会上,她为车间里本命年的职工送上代表着吉利的大红腰带、红袜子,为车间里唯一一对夫妻送上鲜花和祝福。“我们俩在车间干了20多年,从没想到会有这份殊荣,是书记让我们感受到大家庭的温暖。”在许萍的心里那束鲜花永远也不会凋谢。

2012年春节,按照车间管理人员滚动值班的惯例,除夕那天应该是李坤值班。考虑到李坤家里80多岁的老母亲,刘丽华找到李坤让他回家过年,自己主动留下来值班,51岁的李坤一时竟不知如何表达自己的感动。“三十晚上,谁不想跟家人过一个团圆年啊。人家也有80岁的公婆,人家的老公、闺女也都眼巴巴地盼着呢。”每每提起,李坤的眼睛总是湿润润的。

“祝孩子一切顺利!”今年高考前夕,燃料车间10几位高考家长同时收到了刘丽华的祝福短信。这无声的问候暖如温泉,沁人心脾。在夏季生产负荷高,接卸、输送燃料任务重的关键时刻,燃料车间生产一线的高考家长们谁也没因孩子高考而歇一天班。“我不会发短信,但我会用行动去回报。”班长张志刚一直在为学不会发短信没能及时回复而懊恼。

职工病了,她去;职工家里有困难,她去;职工思想上有疙瘩了,她去……点点滴滴,一步一步,刘丽华走进了燃料人的心里。办公室里,那扇从未关过的门见证了这位女书记的“人缘”,老的、少的,工作之余都爱进去坐坐,他们说工作上有压力或是生活上不顺心时找书记聊聊,心里就舒服了。不知从何时起,在“书记”的官称后面,悄悄多了两个字“妹妹”。书记妹妹——这是燃料人从心底里发出的声音。

中国有句老话¬——人心齐,泰山移。这一年,燃料人迸发出前所未有的生机,“入厂入炉煤热值差”、“机械卸车率”等主要经济指标连刷历史纪录。今年5月份,燃料车间的“机械卸车率”和“火车内卸率”两项指标达到“双百”,实现了历史性突破。当各项荣誉接踵而至的时候,燃料人再次迎来了春天。