图为烟台万华聚氨酯股份有限公司的研发人员正在对新产品进行性能分析

青岛软控股份有限公司近些年开发出不少高新技术产品。图为该公司展示的一款电脑芯片。在制造轮胎时将芯片植入其中,这款轮胎的所有信息在任何时间都能查到。

创新目标:抢占市场制高点

在上周举行的全国石油和化学工业调结构转方式经验交流大会上,中国石油和化学工业联合会会长李勇武表示,科技创新是转方式的重要支撑,核心技术是企业能够占领市场制高点的最有力武器。事实证明,只有把技术创新作为强企之本,企业才能在激烈的竞争中抢占先机。

与中国千千万万个化工企业一样,烟台万华聚氨酯股份有限公司在发展之初也想要走一条快速发展的捷径,就是通过引进先进技术,尽快将企业的生产水平提升到新高度。但是残酷的现实一次次将他们这一梦想击得粉碎。“我们是在历时5年引进技术无望的情况下,被迫走上自主创新道路的。”烟台万华总裁廖增太对自主创新在企业发展中的重要性体会颇深。

据介绍,1978年,我国从日本引进合成革生产线,配套引进了1万吨/年MDI的生产装置。但由于MDI属于工艺复杂、垄断性强、利润高的产品,转让方仅转让操作规程,不转让核心技术。引进的装置1984年开始运转后一直不稳定,历经10年都未达产,最后烟台万华还是靠自主研发和改造,才使引进装置在运转5年后趋于稳定。在此基础上,烟台万华积极推进MDI制造技术的自主创新,又先后投资1500万元,经过两年的艰辛探索,终于在光气化制造、DAM制造、粗MDI制造和粗MDI分析与精制等重大关键技术方面取得全面突破。

20世纪80年代末,中国MDI市场出现了井喷式的增长,产品供不应求,跨国公司借机抢占并垄断了中国市场,严重威胁到烟台万华的生存与发展。为了摆脱困境,烟台万华再次想到了技术引进。谈判中,本无转让诚意的日本企业以天价的转让费关上了烟台万华技术引进的大门。烟台万华又将目光转向了欧美公司,但被大多数公司回绝。仅有的一家公司提出,烟台万华如果能拿出中国MDI市场调研报告,就可以考虑合作。这让烟台万华看到了一丝希望。然而,当烟台万华组织了20多人,花费巨资,耗时半年,跑遍大江南北,完成了市场调研,把报告交给对方时,烟台万华又遭遇了当头一棒。外方看到中国的巨大市场潜力,决定独资在中国建厂,烟台万华技术引进的道路彻底被堵死了。

“历时5年的技术引进经历,让我们备尝屈辱的同时,也让我们意识到,具有市场前景的高科技是引不进来的,创新能力也不是靠钱能买得到的,只有自主创新才能开辟新的生路。”谈到烟台万华的这段历史时,廖增太显得有些激动。

引而不进的挫折让烟台万华坚定不移地走上了自主创新之路,并取得了举世瞩目的成就。2011年,烟台万华MDI产能已经达到了124万吨,不仅打破了国外公司的垄断,而且缩合和光气化两项关键技术达到国际先进水平,抢占了MDI生产技术的制高点。

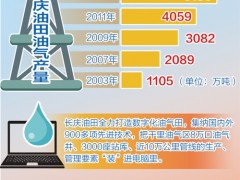

靠自主创新,烟台万华打破了国外的垄断。中国石油长庆油田分公司则靠技术创新解决了油气开采上的世界难题。

长庆油田面对的是世界少见的“三低”(低渗、低压、低丰度)油气藏,被业内称为地质条件极差的“磨刀石”。国际上把渗透率小于50毫达西的油田划为低渗透油田。长庆70%的油气田渗透率都小于1毫达西,属于特低渗、超低渗范畴,是国际公认的没有开发价值的“边际油田”,国际上没有开采经验可以借鉴。

为啃下这块硬骨头,长庆油田专门组建了苏里格气田、超低渗油藏研究中心两个科研单位,集中精力推进科技攻关、自主创新、集成创新,与各大科研院所以及国外公司展开合作,每年投入10亿元,持续深化关键技术创新,加大水平井、压裂等核心技术攻关,形成了一批具有自主知识产权的关键技术和核心技术。

“十一五”以来,长庆油田全面整合油田承担的国家专项、国家“863”支撑计划以及中国石油重大现场攻关试验等各类项目,累计投入科技项目研究经费40亿元,推广应用了500多项适用技术,形成了保障5000万吨油气上产和持续稳产的科技储备,建成了中国石油特低渗透油气田勘探开发先导试验基地、低渗透勘探开发国家工程实验室,为年产油气当量5000万吨奠定了基础。

与烟台万华和长庆油田相比,多氟多化工有限公司规模要小很多,但在科技创新上多氟多依然可以称得上是冠军级的企业。

多氟多化工有限公司总裁李世江介绍说,无机氟化工是化工领域的一个子行业,氟化盐又是无机氟化工领域中的子行业,市场规模不大,生产企业不多,有别于其他行业众多企业竞争的市场格局。多氟多抓住这一行业特征,依靠技术创新,引领行业发展,走出了一条“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的发展之路,形成了企业的核心竞争力,走在了世界前列。

据悉,多氟多目前已成为国内唯一拥有氟硅酸钠法制冰晶石联产优质白炭黑技术并产业化的企业,唯一掌握无水氟化铝生产技术的企业,唯一量产晶体六氟磷酸锂的企业。十多年来,多氟多共申报技术专利138项,包括发明专利106项,形成了一批自主的知识产权,并逐步实现了产业化。技术创新也给多氟多带来了实实在在的效益,其主要产品冰晶石连续10年、无水氟化铝连续4年产销量位居全国乃至全球首位,当之无愧地成为无机氟化工行业的领军企业。

创新源泉:灵活高效聚英才

“没有一流的人才,就没有一流的产业。人才是企业发展的第一资源,也是科技创新的根本,创新型高端人才更是推进调结构、转方式的主力军。”李勇武总结道,“把人才队伍作为财富之源,形成灵活高效的人才引进、培养和使用机制,是企业能够取得创新成果的重要因素。”

作为一家由专家、学者创办的高新技术民营企业,青岛软控股份有限公司在成立之初,就立下了“坚决不做加工企业”的志向,他们瞄准的是高端产品和独有技术。而要做到这一点,则需要极大地发挥科研人员的聪明才智和创造力,让他们的工作积极性充分地调动起来。

工学博士出身的青岛软控股份有限公司总裁高彦辰对于科技人员的人生诉求有着更深层次的理解,他告诉记者:“了解人性、理解人性、尊重人性是企业管理者应具备的基本素质。员工努力工作是为了更好的生活。对于科技人才积极性的调动,重点是要让每一个员工自身的核心价值都能得到最大体现。”为此,青岛软控为所有员工提供完善的培训体系和公平的发展机会,每年都拿出大量资金,分层次、有重点地对员工实施专项培训和继续教育。青岛软控还规定,公司高管每年至少出国考察5次以上。近年来,青岛软控先后派出大批骨干员工到美、德、法等国学习,积极吸取国外先进生产技术和先进管理经验。

“视野在哪里,高度就在哪里。只有起点高了,眼界宽了,创新能力才能更强。”高彦辰表示。

与此同时,青岛软控提出了“软控人的私事是公司最大的事”、“软控人是公司最宝贵的财富”等文化理念,关注每一位员工的个人成长与家庭幸福。青岛软控还建立多通道的发展模式供每一个员工选择,凡有空缺岗位首先面向公司内部招聘,并建立了科学合理的晋升模式。

与以科技人员为主的青岛软控不同,东岳集团则是由38名农民创办的企业,而且东岳地处乡镇驻地,与大城市相比,想要聚集人才,他们并没有优势。针对这一实际,东岳集团一是打破原有的人才归属观念,建立了“不求所有,但求所用”的人才整合机制,采取多种行之有效的措施,积极整合利用各类人才资源;二是实施“特殊人才特殊政策”、“一人一策、一事一议”的人才引进机制;三是建立“赛马而不相马”的人才选拔机制,不看重学历、职称,而是根据实际能力和为企业创造的价值确定报酬和职位。这极大地激发了人才的活力和创造力,一大批从工作实践中培养和锻炼成长起来的“永久”牌人才脱颖而出。东岳集团副总裁、东岳研究院院长张恒,就是从一名普通员工干起,靠着勤于学习、埋头苦干、勇于创业的精神,成长为一名氟硅行业知名专家和优秀职业经理人的。

江苏三木集团有限公司同样也是一个从村办手工作坊发展起来的大型涂料用树脂企业。他们的人才战略是用待遇留人、用事业留人、用感情留人,并建立具有自身特色的人才激励机制,培育了一支包括战略管理、技术研发、生产操作、市场营销等在内的多层次多类型人才队伍,为调结构、转方式注入了强大的动力。目前,三木集团不仅拥有一支由院士、外聘教授专家、博士、硕士、本科等梯队人才组成、结构合理的人才队伍,还拥有一支具有中高级职称、技术水平高、实践经验丰富的技术带头人团队。

三木集团公司技术部经理罗侃介绍说,在人才的使用上,公司强调“专业的人做专业的事”,把人才配置到合适的位置;形成公平、公正的人才竞争机制和激励机制,使优秀人才脱颖而出,杜绝大锅饭现象;打破传统微环境约束,建立人才事业平台,给人才创造良好的发展环境,使他们在实践中发挥聪明才智,迅速成长。

创新保障:加大投入重研发

有了人才,还要有舞台,人才才能有施展才华的一片天地。企业要想在自主创新上有所突破,研发平台的建设是必要的物质保障。

浙江龙盛集团不仅是中国染料行业的龙头企业,而且也是全球规模最大的染料及染料中间体生产商,在染料及染料中间体领域掌握了大量自主知识产权,填补了国内行业的诸多技术空白,还打破了多项国外技术垄断。而这些技术成果的取得和龙盛注重研发平台建设密不可分。

为了给科技兴企战略创造良好的实施环境,龙盛每年投入技术开发的费用占当年销售收入的3%以上。目前,龙盛已建立了国家级企业技术中心、企业研究院、博士后流动工作站、开放式研发平台及若干海外研发机构,专门从事染料及染料中间体生产工艺、工程设计施工和应用服务技术的研发,为大量中高级人才提供了发展平台。

为让产品品质与国际接轨,龙盛组建的浙江龙盛研究院将集团国家级企业技术中心、上海的开放式研发平台以及新加坡德司达研究和发展分部、德国法兰克福德司达工艺技术开发分部等海外研发机构纳入公司研发体系。现代化的专业技术团队对龙盛的决策咨询、规划,新产品、新工艺、新装备等技术研发,技术成果产业化转化、推广,纺织品应用解决方案,产学研联合和对外合作交流,人才引进和培训起到了积极的促进作用。

四川得阳特种新材料有限公司是专门从事特种工程塑料聚苯硫醚(PPS)树脂及系列产品研究、开发、生产及销售的高新技术企业,是全球聚苯硫醚生产规模最大的企业之一。通过自主创新,得阳公司实现了聚苯硫醚从无到有、从小到大、从低到高的三大跨越。“这得益于我们坚定不移地实施科技创新战略。为实现科技创新战略,公司专门设立了特种工程塑料研究中心、生产技术部、市场开发部等科技创新研发机构。”该公司董事长谭建勇如是说。

据介绍,得阳的研究中心成立初期,侧重于学习国内外先进技术,并进行消化、吸收、再创新,为公司的发展提供技术储备。同时,研究中心还承担分析检测聚苯硫醚树脂级改性粒料的性能,保障聚苯硫醚的产品质量的任务。

随着公司的一步步发展,世界聚苯硫醚技术的快速更新,针对聚苯硫醚的研发特点,得阳又陆续成立了物质结构研究院、物理性能研究院、电热力学研究院、化学成分研究院、材料合成开发研究院、材料改性研究院、纤维及膜材料研究院、防腐材料研究院。这些研究院分别拥有行业专家和科技人才,对聚苯硫醚从基础合成、物理性能、化学分析、复合改性加工,到聚苯硫醚纤维、聚苯硫醚薄膜等开展专业的系统研究。

创新方向:赢得标准话语权

“一流企业做标准,二流企业做品牌,三流企业做产品。”在营销界流行的这句话道出了标准工作对于企业创新发展的重要性。

“搞企业的都知道,制定标准并推向市场,企业就将获得绝好的自我发展平台,也将获得占领国内外市场的强大武器。”多氟多总裁李世江的这番话,让我们感受到了参与标准的制定带给企业的好处。

据李世江介绍,多氟多在加快新技术、新产品开发的同时,充分发挥自身的技术优势,积极参与各层次的标准化活动,变被动采用先进标准为主动参与国际标准、国家标准、行业标准的制定,形成让自己的技术和产品主导市场的局面,提高企业在行业中的知名度和权威性。

“我们在开发高分子比冰晶石之初,发现这个产品不符合当时的国家标准。我们大胆提出,不符合国家标准,就修订国家标准。公司的想法得到了国家标准委、行业协会的高度认可,领导和专家们一致鼓励企业成为标准修订的主体。多氟多从修订冰晶石的国家标准做起,主持制(修)订了冰晶石、氢氟酸、氟化锂等40余项国家标准和多项行业标准,提供了冰晶石、氟化铝等国家标准样品。我们还积极参与国际标准的制定,成为国际标准化组织的成员;我们研制的冰晶石、氟化铝等标准样品,已被推荐为ISO标准样品。我们还主持制定了冰晶石ISO国际标准,为我国在无机氟化工领域赢得了话语权。”李世江颇为自豪地说。

双赢集团有限公司是一家以生产化肥为主业的企业。过去的10年,双赢集团牢牢把握市场需求,成功实施产品创新、技术领先战略,从传统的化工产业转型到高科技、无污染、高品质的生态肥料产业。转型中双赢也意识到,生态肥料将迎来大发展,面临你追我赶、竞争加剧的局面,制定一套科学、严谨、适用的国家强制性标准,对控制有毒有害物质通过肥料进入食物链、促进我国肥料行业走向质量替代数量十分必要。

为了引领生态肥料行业的发展,双赢集团主动承担社会责任,积极参与标准制定工作。据该公司副总经理鲁国顺介绍,今年3月8日,双赢集团作为第一起草单位,与国家化肥质量监督检验中心(上海)一起在北京成功举办了《肥料分级要求》国家标准制定工作启动仪式,联合工信部、国家标准委、中国石化联合会等单位共同制定一套科学严谨、行之有效的标准。随着标准制定工作启动,双赢生态肥料迎来千载难逢的发展机遇。作为第一参与起草单位,双赢集团将凭自身科研实力,牢牢掌握肥料分级标准,从而在未来的肥料市场竞争中占据领导者的地位。