畜牧业是陕西省农业和农村经济中的一个传统的基础性产业,在农村产业结构调整中有着不可替代的作用。通过近几年农业和农村经济结构调整的实践,“兴牧”已成为广大干部群众的共识。2003年以来,陕西省各地继续把加快发展畜牧业作为推进农业结构调整的战略性措施和实现粮食转化增值、增加农民收入的重要途径,以市场为导向,坚决贯彻省委省政府提出的《关于加快畜牧产业化建设的决定》的指导思想,通过政府引导、政策扶持、项目带动、产业化经营等措施,克服“非典”带来的不利影响,继续保持畜牧业生产的稳步发展。

一、全年畜牧业生产基本情况

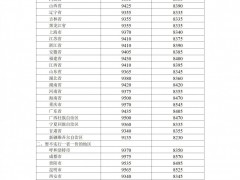

据陕西省农调队畜牧业抽样调查,2003年年末全省生猪存栏722.1万头,较上年同期减少1.8%;其中,能繁母猪存栏84.3万头,减少2.4%。年内生猪出栏816.4万头,较上年同期增长6%;猪肉产量619698.9吨,增长2.9%。年末家禽存栏3078.4万只,较上年同期减少6.1%;年内出栏2280.3万只,增长7.9%;禽肉产量34098吨,增加4.1%;禽蛋产量224597.9吨,减少3.3%。此外,牛羊养殖继续保持了较快发展速度,年末牛羊存栏分别比上年同期增长8.7%、7.2%。反映出,作为陕西省畜牧业生产支柱的牛、羊及生猪养殖业保持了稳定发展,但家禽养殖业前景不容乐观。

二、畜牧业发展的有利因素

2002年年初,陕西省委、省政府决定,将畜牧产业作为陕西的特色经济和强省富民的支柱产业,使之尽快做大做强,作出了《关于加快畜牧产业化建设的决定》,提出了“稳定发展猪禽生产,大力发展奶业和牛羊肉产业,积极发展特种养殖,优化畜禽品种结构,以奶业为突破口,扩大规模,延伸产业链条,尽快把牛羊产业做大做强,形成陕西畜牧产业发展的新格局”指导思想。在各级政府的努力下,2003年陕西省的畜牧养殖业克服了“非典”带来的不利影响,总体上依然保持稳步发展态势。

1、龙头企业的发展,带动了周边地区畜牧业生产的快速发展

龙头企业的发展是畜牧产业化的关键,近年来我省各级政府在抓好自有龙头企业的同时,积极引进外地龙头企业,为农户发展畜牧业解决了后顾之忧,农户发展畜牧业不愁销路,养殖积极性较高。光明、伊犁、维维等明星企业均在我省投资建厂,我省的银侨乳业集团也已进入全国同行业10强,极大的拉动了当地奶牛养殖业的发展。城固县肉联厂与北京一家公司合作,使该厂生猪年屠宰量由原来的5万头增加到18万头,并由该公司保产保销,肉猪的需求量大增,刺激了周边区县农户养猪的积极性,从而带动了当地畜牧业生产的快速发展。

2、养殖小区的兴起,提高了畜牧养殖业的规模化程度

近年来,以西安为中心的城郊奶牛养殖带及以关中20个秦川牛基地县为中心的肉牛养殖带的发展,促进了陕西省养牛业的较快发展。永寿的肉羊小区,泾阳、临潼、宝鸡的奶牛小区,大荔、扶风等县的秦川牛小区,均已形成了规模,发挥了示范带头作用。小区实行集中饲养,分户管理,专业化标准化生产,疫病统防统治,集约经营,短期内迅速扩大了养殖规模,实现了养畜业与国内外市场的直接对接,成为发展畜牧产业化的一个基础性环节,为形成“公司+基地+农户”的产业化模式奠定了基础。目前,全省初步形成了陕北肉羊、白绒山羊养殖带,以西安为中心的城郊奶牛养殖带,以咸阳晁庄、汉中为中心的瘦肉型猪养殖带,以永寿、麟游为中心的布尔山羊养殖带,以关中20个秦川肉牛基地县为中心的肉牛养殖带,以高陵、户县、长安为中心的蛋鸡养殖带,畜牧业生产结构和区域布局初具雏形。

3、产品质量好,肉价稳定,养殖效益高

发展畜牧业已成为陕西省农民增收的重要途径,近年来,陕西省推广生猪良种养殖,以长百、大约克、关中黑等优良品种杂交优化,以生产高产优质肉食品为目的,缩短了养殖周期,提高了养殖效益。在稳步发展关中奶山羊、陕北绒山羊等传统优良品种的同时,大力发展新兴的特色畜牧产业,布尔山羊、小尾寒羊养殖已取得长足发展,目前陕西省已成为国内重要的养殖基地。秦川牛已成为国内高档饭店进口牛肉的最佳替代品和远销东南亚及欧洲的走俏商品。据省农调队住户调查,2003年农户出售猪肉价格较上年增长11.1%,收入增长7.6%,羊肉价格同比增长4.4%,收入增长23.8%。发展畜牧养殖业效益好,广大农民发展畜牧业的积极性较高。尤其是2003年四季度以来肉、蛋、粮、油等农副产品价格上调,农户出售畜产品获得了较高的效益,为其进一步发展畜牧业增强了信心。

4、奶产品市场活跃,养殖前景看好

近年来,全省奶产业取得了较快发展,关中地区已成为我国重要的奶源基地之一。随着银桥、骊山、伊犁、光明等乳品企业所需的原料鲜奶缺口增大,奶源竞争日趋激烈,奶价上扬,2003年陕西省牛羊奶价格同比增长17.4%。奶牛、奶山羊养殖效益较高,养殖前景看好,农民发展奶牛(羊)养殖积极性较高。调查结果显示,今年全省牛奶产量较上年同期增长8.8%。

三、存在的问题及不利因素

1、牧草和饲料产业的发展滞后,制约了畜牧业的进一步发展

最近几年来,陕西省实施了退耕还林(草)工程,封山育林,发展舍饲养殖。但由于牧草种植面积偏小,饲料加工企业规模不大,牧草和饲料产业发展滞后,加之农民长期以来形成的放养习惯以及打草运输劳力不足,无法满足舍饲养殖的需要,制约了畜牧业的进一步发展。志丹县永宁镇麻湾村是舍饲养羊示范村,由于优质牧草远远赶不上畜牧业发展的需求,养殖户只得请人代养。某农户共有羊88只,其中就有58只请人代养。请人代养的主要原因是,种植的饲草不足,难以满足养羊需求。加之退耕还林政策规定种草两年后政府不给补贴,农民种草积极性不高,如此以来,严重的制约了当地养羊业的发展。

2、家禽养殖效益不佳,发展前景不容乐观

近年来,陕西省的蛋价一直较为低迷,加上饲料价格上涨,各种防疫、税收等使养殖费用增大,养鸡利润微薄,一些养殖大户基本上保本或微利,农户对家禽饲养前景不太看好。据省农调队住户调查,2003年禽肉价格、禽蛋价格分别较上年下降19.5%、5.7%,农户饲养家禽收益不高,准备购买小鸡的农户多持观望态度,影响了家禽的补栏。2003年全省家禽存栏3078.4万只,较上年同期减少6.1%,发展前景不容乐观。

2003年二季度由于“非典”的影响,农村集市一度关闭,市场萧条,对家禽养殖户特别是有一定规模的养殖户,产生了较大冲击。鸡蛋积压无法外运,养殖户不得不降至成本或低于成本价批发,每公斤鸡蛋降至3.20---3.40元,严重地影响了他们的收益,挫伤了养殖大户发展养鸡的积极性。在“非典”刚过后,由于对养殖前景信心不足,养殖户大量出售蛋禽、肉禽,如此以来,对全省全年家禽养殖业产生了较大影响,家禽出栏大幅度增加,而禽蛋产量有所下降。调查结果显示,2003年陕西省全年家禽出栏2280.3万只,增长7.9%,禽蛋产量224597.9吨,减少3.3%。

3、缺乏畜医,防疫落后

畜牧养殖业由农户零星饲养向产业化方向发展,相应的在管理技术及防疫方面也出现了许多新情况和新问题。而目前全省农村畜医及专业人员缺乏,导致农民在畜牧业生产中出现问题缺乏有效应对措施,也影响了全省畜牧业的发展。

四、几点建议

1、切实抓好龙头企业建设

实践证明,发展龙头企业,不仅能真正的同周边农户建立利益联结机制,而且品种改良、防疫体系建设、产品质量安全等一系列问题都能迎刃而解,同时,可以带动周边地区畜牧业生产的快速发展,广大农民的增收目标也可以迅速实现。所以有关部门应加大对畜牧产业化建设的投入,对有希望做大做强的畜产品龙头企业,重点予以扶持,并创造有利于企业健康稳定发展的外部环境,为其进一步发展壮大保驾护航。

2、种草先行,以草定畜

充足的饲草是发展畜牧业的基础,农户的土地面积有限,可用于种草的土地面积也有限,因此,必须确立种草先行的思想,以草定畜,防止出现因农户盲目扩大养殖规模而造成的饲草不足问题。在养畜种草工作上,必须实打实,养畜与种草同步发展。根据农户现有的草地面积,确定养殖规模,使之逐步发展壮大。这样既可以杜绝种草不养畜、养畜不种草的不良现象,又有利于封山禁牧、退耕还林(草)政策的实施。

3、组织营销,增加收入

各级政府要把畜产品的营销作为重点,积极培育畜产品市场体系,发展畜产品营销队伍、中介组织和营销大户,多层次开拓市场。根据市场需求,与养殖户签订畜产品回收合同,促进畜产品转化增值,增加农民的收入。

4、加强畜禽疫病防治保障体系

目前陕西省的畜禽疫病防治保障体系较为薄弱,畜牧业的发展存在着一定的隐患。所以相关部门应重视畜牧业的疫病防治工作,加强畜禽疫病防治保障体系建设,为基层畜牧兽医站的生存和发展提供必要的保障,发挥其畜牧业科技推广和社会化服务功能,做好畜牧业生产中各个环节的服务及技术培训工作,为广大农户发展畜牧养殖业解决后顾之忧。